リハビリテーション科

患者さん一人ひとりの状態や体調に合わせたリハビリを提供します。

維持期・生活期の専門病院として、当院では患者さん、入所者さんとの信頼関係を築き、長期に関わることが特徴です。理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が医師の指示の下チーム医療においてそれぞれの専門性を発揮し、皆様の最適な療養生活が継続できるようリハビリテーションを提供します。特に食事に対する取り組みを強化し、食べる楽しみをできるだけ長く感じて頂けるように支援しています。

基本理念

-

「謙虚・研鑽・継続」

思いやりを持って接する謙虚な心、自分の専門性を高める研鑽の心、常に最善を尽くす継続の心「3つの心」を大切にして皆様に信頼されるリハビリテーションを提供していきます。

-

協調・協働・共存

各専門職が調和を図り、チームで専門性を発揮することで、みなさまにとって「安心・安全」な療養生活になるよう共に寄り添っていきます。

基本方針

医療療養病棟

維持期の医療において、専門職がその専門性をチームで提供することによって、患者さんの機能、能力の回復を図ります。療養生活において最大限の能力が発揮できるように支援していきます。

-

医師を中心とした専門職が集まり、患者さんの情報を共有し、統一した目標に向かって専門性を発揮してチーム医療を実施します。 -

呼吸器疾患のある患者さんに対し、排痰を促す機器『カフアシスト』を使用し呼吸機能の改善を図ります。療養型においても機器を用いた点より専門的なアプローチを行います。

介護医療院

入所者さんの日常生活能力の維持・向上を図ると共に、最適な生活環境の提供に努めます。ベッド上、車椅子坐位において適切、安楽な姿勢となるようクッション等での姿勢調整、多機能車椅子での離床などの支援をしていきます。

-

日常生活にて個人の能力を発揮できるよう適切な介助を行い、身体機能の維持に努め、活動的な生活を実践していきます。 -

入所者さんの身体状況は一人ひとり異なります。体型、身体機能に合った多機能の車椅子を療法士が選択し、安楽な姿勢を作り、ベッドからの離床を促します。

言語聴覚療法

- 療養生活の中で変化していく「食べること」に対して、長期的に向き合い、多職種と連携して関わっていきます。

- コミュニケーション能力を引き出し、維持できるよう働きかけを行っていきます。

-

認知症や構音機能障害、高次脳機能障害、嚥下障害などに対する練習を患者さんに合わせて個別に実施しています。 -

離床が難しい患者さんにはベッドサイド、病棟内での練習を実施しています。特に実際の食事場面での評価を大切にし積極的にアプローチをしています。

摂食嚥下検査

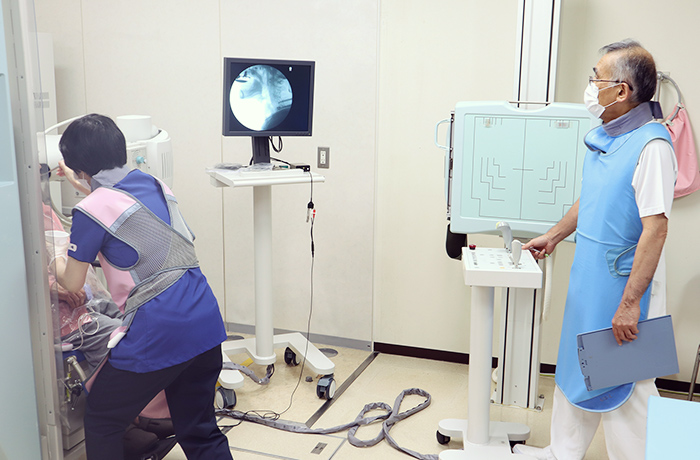

当院には脳血管障害や高齢による摂食嚥下機能障害を持たれている患者さんが多くいらっしゃいます。当院では嚥下内視鏡検査(VE検査)、嚥下造影検査(VF検査)を行い、適切な食形態や食事姿勢を評価し、できる限り口から食事を摂ることができるよう多職種で最善な方法を検討しています。

摂食嚥下検査を行う前には必ず多職種カンファレンスを行い、それぞれからの情報を共有し検査の目的や検査食や検査の順番、姿勢など決定します。また検査後のカンファレンスでは結果を元に適切な食形態や姿勢、訓練内容を検討し経口摂取の可能性を的確に判断します。

嚥下内視鏡検査(VE検査)

嚥下内視鏡検査では、鼻の穴から細い内視鏡を入れ、喉の様子を観察します。実際のお食事を食べて飲み込みの様子をじかに観察できるのがこの検査の大きな利点です。喉への食物の残り具合や気管への誤嚥(食事が間違って気管に入ること)の有無などを評価することができます。

嚥下造影検査(VF検査)

嚥下造影検査とは、口に食べ物を入れてから飲み込むまでの過程をX線透視下で観察できます。口や喉に食事が残っていないか、飲み込みの障害や誤嚥を確認します。嚥下造影検査は適切な食形態や食事姿勢を決める為に必要な情報を得ることができます。

理学療法

- 様々な疾患により身体に障害がある方に対し、歩行練習などの運動療法・温熱・電気治療などの物理療法を用いて、運動機能の維持・改善を図り、起き上がる、立つ、歩くなどの基本動作の獲得を目指していきます。

- 専門知識を活かし、一人一人にあった日常生活の環境を整え動きやすい状態を作っていきます。

-

マンツーマンでの身体機能練習では動作へ繋がる関節の動きを維持・改善し円滑な動作を導きます。 -

寝返り・起き上がり・立ち上がり・移乗・歩行など基本的な動作能力の改善を図ります。 -

超音波を用いて筋肉の張りを改善し、痛みの軽減を図ります。

作業療法

- 患者さん・入所者さんに寄り添い、各々の形にあった生活動作(食事、トイレ等)の向上に努めていきます。

- 長期入院、入所生活の中で様々な作業活動を通し、楽しみや生きがいを探して活気ある環境を作っていきます。

-

残存機能を生かし、できる喜びや生活の楽しさを感じながら認知面のアプローチを行います。 -

ご本人の得意なことを生かし、楽しみながら機能向上に繋げていきます。 -

自助具や道具の工夫をして、できる限り自分で食事が摂れるように練習を行います。

人材育成・教育

“なぜ”の探求。改善の実践。知恵の共有。

- リハビリテーション評価を基本に、リハビリテーション科全体のスキルアップを図ることで、当院の理念である人間の尊厳と患者さん・入所者さんの立場に立った医療と介護および安心と満足に繋げます。

- 常に探求心と向上心を持ち、新しい知識技術を身につけ、チームアプローチを実践し、リハビリテーションの目的である患者さん・入所者さんの全人間的復権を図ります。

-

専門職としての知識の向上に努め、多様な患者さんへ適切なリハビリサービス提供ができるように研鑚しています。 -

嚥下造影画像を元に、摂食機能について知識を深めています。言語聴覚士の知識を理学療法士や作業療法士も共有しています。